来源:《东南文化》 发布时间:2011/1/13 21:31:19 点击率:2749

余杭位于浙北杭嘉湖平原南端,东濒钱塘江,西倚天目山,中贯京杭大运河,是一个资源丰富,历史悠久的地方。传说余杭之名源于大禹(禹航),实际上余杭的历史比大禹早得多。从考古发掘的资料看,早在距今六、七千年前的马家浜文化时期,原始先民已经在这块土地上繁衍生息。到距今四、五千年前的良渚文化时期,余杭已成为杭州湾地区和太湖地区经济文化最为发达的地方,是当时社会的政治中心。

良渚文化距今约5300-4000年,是我国长江下游新石器时代晚期的一支重要文化。1936年由施昕更首次发现于浙江余杭之良渚镇,嗣后,

同类内涵的遗址在环太湖流域普遍出现,于1959年定名为“良渚文化”。

(大玉琮) (玉 璧)

在余杭市的良渚、安溪、瓶窑三镇境内33.8平方公里范围内分布着瑶山、反山、汇观山、莫角山等50多处良渚文化遗址,在良渚文化考古史上占有重要地位。反山和瑶山的考古成果被评为全国“七五”时期十大考古新发现之一。汇观山的考古成果被评为1991年全国十大考古新发现之一。莫角山的考古成果又被评为1993年全国十大考古新发现之一。

在同一个遗址群能连续几次入选全国十大考古新发现,仅良渚而已。良渚遗址1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位。

玉器是良渚文化所有器物中最具典型意义,文化蕴含最高的器物,它是良渚文化的一面旗帜,也是开启和掌握良渚文化许多奥秘的钥匙。良渚文化玉器,以其数量众多,器种丰富,雕琢精美在同时期古文化中处于领先地位,达到了史前琢玉工艺的高峰。良渚先民对玉器情有独钟,其所创造的玉器造型独特,雕刻花纹图象精细,而且品种更是十分的丰富多彩,仅余杭市博物馆收藏的400多件(组)良渚文化玉器中,器型

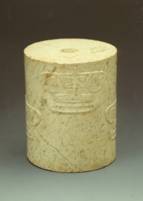

(六节琮) (柱形器)

就有琮、璧、钺、璜、镯、环、瑗、柱形器、冠形饰、三叉形器、锥形

器、项饰、坠饰、牌饰、管、珠、龟、鱼、鸟、蝉等数十种之多,并已形成了自己的玉器体系,在中国史前玉器史上占有举足轻重的地位,是中华民族崇尚美玉传统的重要源头之一。

中国人爱玉、尊玉的习惯古而有之,并且对玉的记述和评价也极为丰富。早在春秋战国时期为儒家学派后人记述孔子所传有关三代历史典章制度的《礼记》中,对玉就有一系列记载:“夫昔者,君子比德于玉焉。温润而泽,仁也;……诗云,言念君子,温其如玉,故君子贵之也。”又如西汉文字学家许慎在《说文解字》中对玉所下的定义:“玉,石之美者,有五德。”将玉的自然属性和社会属性巧妙地联系在一起。在我们汉民族的方块字中,凡是用“玉”字作为偏旁的,如:珍、琼、珠、瑜等,无一不是美好之物;和玉组合起来的名词,如玉貌、玉女、玉音……,更是渗透着人的爱慕和崇敬之情。由此可见,爱玉、尊玉,不是单个个人和某朝某代的个别现象,而是从蒙昧时期就开始的、持续千百年不绝的、大规模的群体行为,它已经渗入民族的精神和心理之中。

良渚玉器通过矿物学鉴定属透闪石—阳起石系列软玉,色质大致可分为青、黄、白三种。少量玉器玉质精良,具有透光性。出自同一座墓的玉器在玉质、玉色上往往比较一致,尤其成组成套的玉器则十分相近,显然由同一块玉料分割而成。良渚玉器的纹饰,大都采用阴线刻、减地浅浮雕、镂空透雕等多种技法,精雕细刻出结构严谨、对称和谐的纹样。

良渚文化时期已出现古人共同崇拜神像的模式,这就是在各种良渚玉器中发现的纹饰主题:“神人兽面纹”。虽然神像的形态由于雕琢年代和器形的不同而有所变化,但都源于同一形象,最完整的是余杭反山出土的大琮和玉钺上的图像。

(琮形镯) (半璧璜)

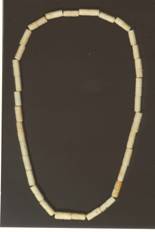

良渚玉器用途遍及生活的各个方面,在宗教礼仪方面有琮、璧、钺、柱形器、锥形器等,装饰方面有镯、璜、珠、管、项饰、坠饰等。

琮是良渚文化玉器中体积最大,也是最具典型意义,最有代表性的器物。它的外形为内圆外方的柱形体,象征着我国古代天圆地方的思想。因此有的学者认为琮是将天地贯穿起来的一种法器,代表着神权。迄今发现的良渚玉琮最硕大者为余杭反山出土的“琮王”,射径达17.6厘米。其次是寺墩出土的玉琮,射径为17厘米。瑶山出土的玉琮排行第三。这三件大玉琮分别出自良渚文化最重要的三处墓地,显示了墓主人特殊的身份和显赫的地位。良渚玉琮在制作上除了外方内圆外,还有四大特点。一是每个转角都雕有图像,虽然图案有繁简之别,但无一例外的是图案均以每个角为中心,而不以四个平面为单元,具有强烈的视觉效果。其次是琮体被分为若干节,可具体分成单节式和复节式两种。三是琮的四面的中部各有一道直槽,与上下射口平齐沟通,构成了琮体端方稳重之感。第四个特点是琮的形体上大下小,这是根据琮上图案的倒顺所发现的。

(玉 钺) (刻花玉管)

璧是良渚玉器的又一重器,它的出土数量较多,个体面积较大,形状为扁平圆形,中部有一圆孔。有学者据《周礼》所载认为它是祭天的礼器,更多的学者认为它可能和某种财富观念有关。玉璧的出土地点和出土数量都远远超过玉琮,如反山一共出土玉琮21件,而玉璧达125件。玉璧在选材上很有特点,色彩大都斑烂绚丽。从制作工艺上看,璧是较为粗放的器种,精者通体浑圆,平整明净,外廓微内凹如轨轮。除美国弗利尔美术馆收藏的四件和安溪出土的一件玉璧上有图文铭刻外,一般正反面全都光素,通过打磨抛光,犹如镜面般光亮。

钺是良渚玉器中仅作为礼仪与军事有关的器形。钺是一种武器,玉钺则是把实用的武器转化为礼器,它的性质、功能也随之发生变化。玉钺的出土数量极少,只有大中型男性贵族墓葬才可能随葬玉钺。按现有的资料,这些玉钺并非每墓皆有,且同墓仅有一件,因此,一般认为玉钺是军事统帅权的象征。除反山12号墓出土的一件玉钺上雕有神人兽面和飞鸟外,一般都为素面。刃部很少发现开锋,均显得钝平。玉钺已失去实用功能,而是军事统率权的象征物。

良渚文化琮、璧、钺等成组玉礼器的出现,是礼仪制度出现的重要标志,表明当时统治者内部已有了严格的礼仪等级制度,并对后世的用玉礼制产生了深刻的影响。

余杭市博物馆收藏的良渚文化中晚期玉器,治玉工艺都很精湛,有不少均是玉器中的精品、珍品和孤品,如双联琮、五面镯、刻纹柱形器和刻花玉项饰等均是爱玉族难得一见的玉中神品,不少中外专家、学者看后无不叹为观止。